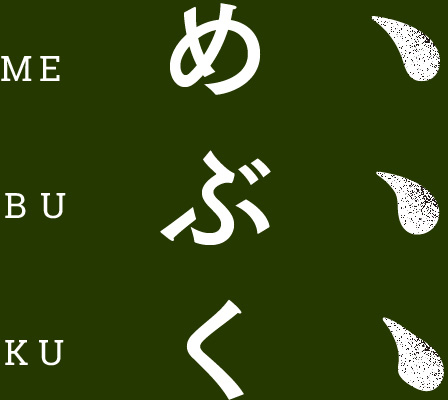

めぶくのものづくり

めぶくのものづくり

〜次世代を担う職人たちが丁寧にお作ります〜

〜次世代を担う職人たちが

丁寧にお作ります〜

「めぶく」は、木地師・畑尾勘太、塗師/漆掻き職人・平井岳の2名がメインの作り手です。共に30代、これからの時代を担っていく若き職人たちです。作り手と共に、めぶくの素材と製法をご紹介します。

「めぶく」は、木地師・畑尾勘太、塗師/漆掻き職人・平井岳の2名がメインの作り手です。共に30代、これからの時代を担っていく若き職人たちです。作り手と共に、めぶくの素材と製法をご紹介します。

<木地づくり>

「めぶく」の素地となるのは、国産のミズメザクラの木。適度な硬さと軽さを兼ね備え、優しい木目が特長です。このお弁当箱の絶妙なグラデーションは、このミズメザクラの木質を活かした、綺麗な木地の仕上げによるものです。優良な材を選び、「荒型」と呼ばれるおおまかなかたちに加工と乾燥をされたものが運ばれた後、そこからしっかり一点、一点、木地師・畑尾勘太の手で挽かれて、かたちづくられます。

<漆の採取と塗り>

「めぶく」の漆塗りの最大の特長が、塗師である平井岳が、漆掻き(うるしかき)と呼ばれる漆液の採取も自ら行う職人であるということ。(通常は分業で行われます。)平井自身が、毎年春から夏まで会津の山に入り、一滴一滴集めてきた貴重な恵みである漆。それを精製し、一年寝かせたあとで塗りに使われます。そのように丁寧に採られた貴重な国産漆の特長を存分に活かすため、顔料も何も混ぜない、天然の漆100%で何度も塗り上げる「木地呂(きじろ)塗り」という技法で仕上げられます。国産漆の透けの良さを活かし、うっすら木目の浮かび上がる、使いやすく上品な仕上がりです。もちろん、一番大切な「漆の種」も一点一点、平井が埋め込んでいきます。

種は生き物ですので、当然、ひと粒ひと粒、全て大きさや表情が違います。お手元に来た子の個性も感じていただきながら、巡り合わせをお楽しみください。